救急の知識と技術

救急の知識と技術

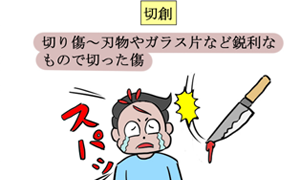

No.76 傷の種類2

救急の知識と技術

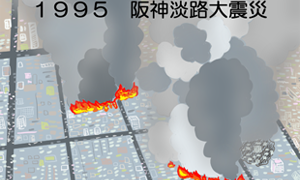

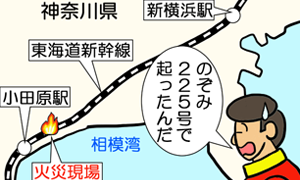

救急の知識と技術  火災から生き残れ

火災から生き残れ  救急の知識と技術

救急の知識と技術  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  救急の知識と技術

救急の知識と技術  救急の知識と技術

救急の知識と技術  救急の知識と技術

救急の知識と技術  レスキューテクニック

レスキューテクニック  レスキューテクニック

レスキューテクニック  救急の知識と技術

救急の知識と技術  火災から生き残れ

火災から生き残れ  救急の知識と技術

救急の知識と技術  救急の知識と技術

救急の知識と技術  火災から生き残れ

火災から生き残れ  救急の知識と技術

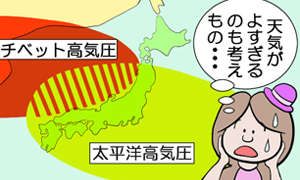

救急の知識と技術  火災から生き延びる術を学ぼう

火災から生き延びる術を学ぼう  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

火災から生き残れ  火災から生き残れ

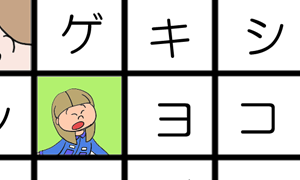

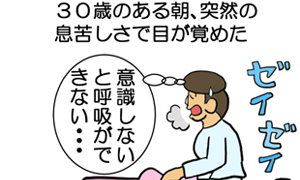

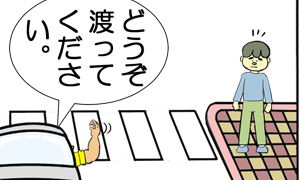

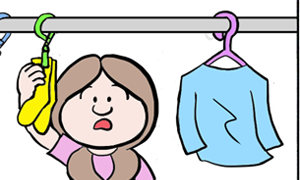

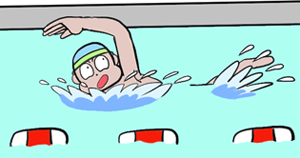

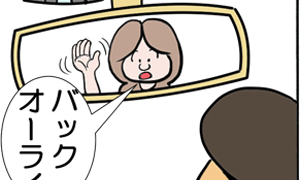

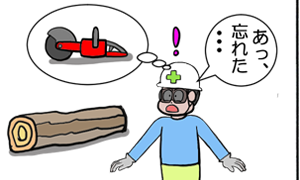

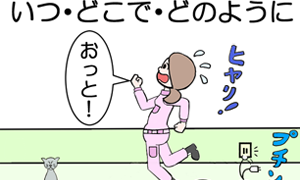

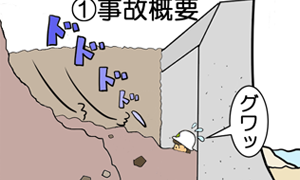

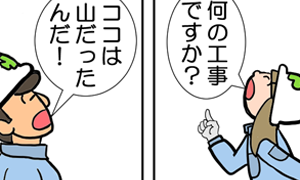

火災から生き残れ  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

4コマで安全・安心を確認  4コマで安全・安心を確認

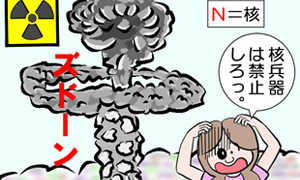

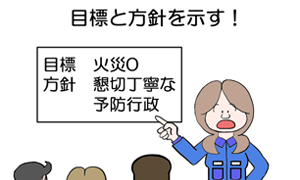

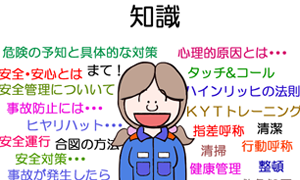

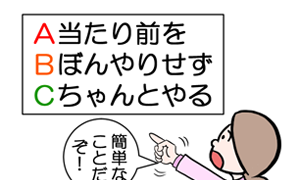

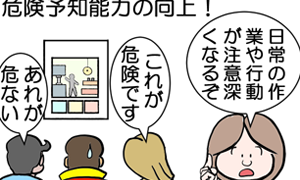

4コマで安全・安心を確認  安心安全リーダーを目指そう

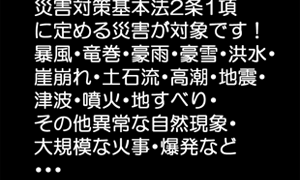

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  未分類

未分類  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう  安心安全リーダーを目指そう

安心安全リーダーを目指そう